![]()

Detailanalyse des Romans

Inhaltsübersicht - Textbeschreibung -Ergebnis)

Die Detailanalyse, die hier nur im Ansatz dargestellt wird, soll zunächst

aus der Analyse des Kapitels 3 hervorgehen. Daneben müssen noch andere

An satzpunkte aufgegriffen und verfolgt werden, um zu einer Gesamtanalyse zu

kommen.

a) Inhaltsübersicht

Zeit: 6. 9. 58, 9.30 11.00 Uhr.

Ort: Billardzimmer im Hotel Prinz Heinrich.

Kapitel 3 zeigt das tägliche Billardspiel von Dr. Robert Fähmel im

Hotel Prinz Heinrich, die sich täglich zur gleichen Stunde wiederholende

Tätigkeit, die dem Roman seinen Titel gab. Während des Spiels am 6.

9. 58 erzählt Fähmel dem Liftboy Hugo, auf dessen Anwesenheit er stets

größten Wert legt, ein Erlebnis aus seiner Kindheit, in dessen Mittelpunkt

Schrella steht, ein Mitschüler, der von den anderen - vor allem von Nettlinger

- häufig regelrecht gequält wird. Hugo erfährt, wie Robert Schrella

geholfen hat (14.7.1935).- Dabei stellt sich heraus, dass Schrella (wie seine

Schwester Edith und der Tischlerlehrling Ferdinand Progulske) zu den „Lämmern"

gehört, die geschworen haben, „nie vom Sakrament des Büffels

zu essen".

Als Gegenspieler tritt neben Vacano Nettlinger, auf den später von Progulske

ein Attentat verübt wird. Progulske wird hingerichtet, Schrella und R.Fähmel,

der zu den „Lämmern" gestoßen ist, können nach Holland

fliehen.

Auch Hugo, der Liftboy, wurde verfolgt. Er erzählt Fähmel, dass er

wegen seines Gesichtes „Lamm Gottes" genannt wurde.

In Kapitel 3 erfahren wir zudem, dass Robert Fähmel im Krieg die Abtei

St. Anton sprengte. Das Kapitel endet mit der „Flucht" Robert Fähmels

vor Nettlinger, der ihn im Hotel aufsuchen will.

b)Textbeschreibung

Zwei Momente heben sich in diesem Kapitel deutlich heraus: das sich täglich

wiederholende Billardspiel und gespräch Robert Fähmels mit Hugo, das

für die Dimension der Zeit im Roman eine besondere Rolle spielt, und die

beiden antagonistisch verwendeten Begriffe „Lämmer" und „Büffel".

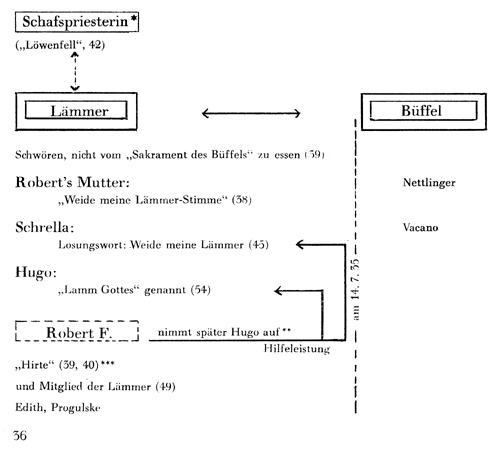

Diese Relation sowie die mit den Begriffen verbundenen Personen (und davon abgeleitet

deren Verhältnis zueinander) sollen für Kapitel 3 in der folgenden

Arbeitsskizze festgehalten werden

Skizze:

Erläuterungen:

*) Durch die Schafspriesterin erhalten die Lämmer eine eigenartige „Variante“,

die im Gegensatz zu ihnen steht - symbolisiert durch das Löwenfell sen".

eine bewusst ins Triviale abgewandelte Nachahmung der „Lämmer"

**) Da Robert Fähmel ihn auffnimmt, wird er wieder zu einem „Hirten",

der sich ähnlich wie um Schrella nun um Hugo kümmert.

**"') Vgl. S. 39: „,Hirten`, sagte er, ,es gibt welche, die die Herde

nicht verlassen’“, sagte Schrella zu Robert nach jenem denkwürdigen

Spiel am 14. 7. 35, wo Robert, indem er den Ball weit wegschoß, den Qualen

Schrellas ein Ende bereitete. Dieser relativ unvermittelte, scheinbar ohne engen

Zusammenhang zum übrigen stehende Ausspruch Schrellas wird deutlicher durch

die ironische Bemerkung Nettlingers: „Wo ist denn unser Lämmchen

mit sei nem Hirten geblieben?"

Ergebnis:

Im 3. Kapitel wird der Ursprung des sich leitmotivisch durchziehenden Begriffspaares Lämmer Büffel gegeben: Eine endgültige Deutung kann in c) Texterörterung erst erfolgen, wenn die o. a. Skizze durch Beobachtungen aus anderen Kapiteln ergänzt ist.

Als zweites auffälliges, ständig wiederholtes Element hat sich für

Kapitel 3 die für die Dimension der Zeit bedeutende Billardatmosphäre

gezeigt: „Hart leuchtete Hugo die Zeit entgegen, als er die Treppe zum

Restaurant hinunterstieg: der große Kalender, den er morgens zurechtzustecken

hatte; die große Pappenummer umgedreht, unter den Monat, unters Jahr geschoben:

6. September 1958. Ihn schwindelte, das alles war geschehen, lang bevor er geboren

war, das warf ihn Jahrzehnte, halbe Jahrhunderte zurück :1885, 1903 und

1935 - weit hinter der Zeit war es verborgen und doch da; es klang aus Fähmels

Stimme heraus, der am Billardtisch lehnte, auf den Platz vor Sankt Severin blickte.

Hugo hielt sich am Geländer fest, atmete tief, wie jemand, der auftaucht,

öffnete die Augen und sprang rasch hinter die große Säule."(S.41)

„Er mochte Fähmel; der kam jeden Morgen um halb zehn, erlöste ihn bis elf, hatte ihm schon ein Gefühl der Ewigkeit verliehen; war es nicht immer so gewesen, hatte er nicht vor Jahrhunderten schon hier an der weißlackier ten Türfüllung gestanden, die Hände auf den Rücken gekreuzt, dem leisen Spiel zugesehen, den Worten gelauscht, die ihn sechszi Jahre zurück, zwanzig vor, wieder zehn zurück und plötzlich in die Wirklichkeit des Kalenderblattes draußen warfen?" (S.43)

c) Zur Texterörterung

Die Texterörterung hat die Aufgabe, inhaltlich und formal konstitutive Elemente (die in der Textbeschreibung als solche erkannt wurden) zu analysieren, zu deuten, ihren Stellenwert kritisch zu beleuchten. Dabei kann ein Kapitel, wie hier das dritte, nur als Ausgangspunkt dienen. Bezüge zu anderen Kapiteln müssen hergestellt werden, so dass der Roman aus seinen wichtigsten Elementen, die analysierend herausgearbeitet wurden, vom Rezipienten quasi neu zusammengesetzt wird.

Arbeitsaufträge:

Zum Phänomen "Zeit"

1. 1. Welche Funktion spielt die „Zeit"?

1. 2. Wie geschieht im Roman die Überwindung der Zeit?

1. 3. Welche Schwierigkeiten tauchen beim Versuch einzelner Personen auf, die

Zeit zu überwinden?

1. 4. Wo ist (außer in Kapitel 3) der Versuch einer Zeitüberwindung

festzustellen?

1. 5. Welche Unterschiede bestehen zwischen den ersten und den letzten Kapiteln

hinsichtlich der Zeitebene?

1. 6. Welche Funktion hat die Vielperspektivität im Roman?

1. 7. Inwiefern sind „Figur und Formel, Chiffre und Datum ... die konstruktiven

Momente der Fabel"?(Vgl. K.A. Horst, Überwindung der Zeit.In:Der Schriftstelelr

Heinrich Böll. Ein biographisch-bibliographischer Abriß, neu hrsg.

udn ergänzt von W.Legning = dtv 530 München 1968,S.67-71, hier 67)

1. 8. Walter Jens sieht als Charakteristikum des modernen Romans die „Uhren

ohne Zeiger“, die Aufgabe der einheitlichen Chronologie. Er schreibt u.

a.: „Zeigermaß und Uhr sind die Fixpunkte des klassischen Romans:

im gleichen Augenblick, da der Erzähler Marcel Proust wie Quentin in Faulkners

,The Sound and the Fury` seine Uhr zertrümmert, um sich auf die Suche nach

einer neuen, mit Chronometern nicht messbaren Zeit zu begeben, beginnt die moderne

Prosa. Das Nacheinander zerfließt im Zugleich, Schritt und Folge weichen

der Koinzidenz, Gedanken und Impressionen zerfasern die Ordnung der Chronologie,

Gestern und Morgen schrumpfen im Heute zusammen, und die Zeiten verwirren sich

untereinander.“(Vgl. Manfred Durzak: Der deutsche Roman der Gegenwart.Stuttgart.

Kohlhammer 1971,S.67)

Orientieren Sie sich über Marcel Proust und Faulkner! Setzen Sie die

Aussage von Jens in Bezug zu Bölls Roman!

Zur Lämmer-Büffel-Problematik:

2. 1. Untersuchen Sie, wie das in Kap. 3 entworfene Bild von den Lämmern

und Büffeln in den folgenden Kapiteln ergänzt bzw. variiert wird!

2.2.Welche Gruppen werden mit „Lämmer" bzw. „Büffel"

bezeichnet?

2. 3. Beschreiben Sie die Funktion der Schafspriesterin!

2.4. Nehmen Sie kritisch Stellung zur These, dass Böll im Büffel Zeichen

den „Totalitarismus durch den Missbrauch der sakralen Macht“ charakterisiere.

Gehen Sie dabei auch auf die Tatsache ein, dass Hindenburg mit dem Büffelzeichen

mehrmals in Verbindung gebracht wird.

2. 5. Untersuchen Sie den religiösen und politischen Ansatzpunkt der Lämmer

Büffel-Problematik! Belegen Sie alle Aussagen mit Textstellen. Hinweise

in der Geheimen Offenbarung des Johannes sowie u. a. bei Johannes, 21

2. 6. Nehmen Sie kritisch Stellung zu folgender These: Böll ist „der Vorwurf zu machen, dass die Dämonie und Gefährlichkeit, die mit der Rolle Hitlers verbunden ist, eigentlich nicht im Roman differenziert wird, dass darüber hinaus die historischen Zusammenhänge, innerhalb derer sich ein kausales Verhältnis zwischen Hindenburg und Hitler herstellt, im Roman nicht geklärt werden, dass das Zeichen des Büffels gewissermaßen zu undifferenziert bleibt, um die ganze Dynamik der politischen Entwicklung enthalten zu können".(Vgl. Durzak, 67)

2. 7. Untersuchen Sie folgenden kritischen Ansatzpunkt:

„Der religiöse Einsatz von Böll mag gut gemeint sein, aber er

täuscht nicht darüber hinweg, dass die Unterschiede in der politischen

Realität unter diesem Aspekt unzulässig eingeebnet werden, dass die

Differenzen politischer Parteien gleichsam sub specie aeternitatis zu Belanglosigkeiten

zusammenschrumpfen.“ Durzak, 50

Zu kommunikativen Faktoren

Auf die Frage des Interviewers Horst Bienek „Und wodurch wird nun der Prozess des Schreibens gelenkt [. ..]?“ antwortete Böll:

„Auch das ist wieder sehr verschieden. Für mich bedeutet schreiben: verwandeln und zusammensetzen. Ich kann es nur an einem Beispiel klarmachen, an meinem Roman ,Billard um halbzehn`. Die erste Zelle dieses Romans ist die zweite Hälfte des Schlagballkapitels. Und diese Zelle ist entstanden aus einer historischen Begebenheit. Im Jahre 1934, glaube ich, war es, da ließ Göring hier in Köln vier junge Kommunisten durch Handbeil hinrichten [...] Das ganze war als Kurz geschichte gedacht, war auch so angelegt, aber ich spürte eben, dass es ein Roman werden müsse. Das Thema hat sich dann verwandelt, vielfach verwandelt, als ich in Gent den Altar der Gebrüder van Eyck sah, in dessen Mitte das Gotteslamm steht. Ich habe den Altar dann innerhalb kürzerer Zeit noch einmal gesehen. Das ist alles, was ich weiß. Der Rest ist ein sehr komplizierter Vorgang wie immer beim Schreiben, wo Bewusstes und Unbewusstes sich ständig mischen in einem ständig wechselnden Mischungsverhältnis. Später dann habe ich diese beiden Anlässe, wenn ich sie so nennen darf, vergessen. Andere Gestalten und Motive sind mir wichtiger, verloren wieder an Wichtigkeit. Das wechselt mit der Hitze und mit der notwendigen Abkühlung während des Schreibens, und wechselt immer wieder.

Ein Roman ist auch noch etwas anderes als ein Roman. Er ist ein Versteck, in dem man zwei, drei Worte verstecken kann, von denen man hofft, dass der Leser sie findet. Als Versteck ist der Roman viel geeigneter als die Kurzgeschichte, weil er einfach umfangreicher ist.“ (Horst Bienek:Werkstattgespräche mit Schriftstellern. München 1965= dtv 2901,S.173f.)

a) Welche Aussage macht Böll zum Prozess des Schreibens?

b) Welche Bedeutung haben seine Worte für die Analyse des Romans?

c) Was meint Böll mit „versteckte Worte"? Können Sie

solche im Roman entdecken?